La Révolution Rythmique : Comment la Lumière et le Son à 40 Hz Façonnent la Recherche sur la Longévité Cérébrale

Une nouvelle frontière dans la recherche sur la longévité cérébrale ne commence pas par une pilule. Elle commence par le rythme.

Au cours de la dernière décennie, des scientifiques, notamment à l’Institut Picower pour l’Apprentissage et la Mémoire du MIT, ont exploré si exposer les sens à des impulsions douces et précisément cadencées de lumière et de son à 40 cycles par seconde (40 Hz) peut aider le cerveau à maintenir une fonction stable au fil du temps (Tsai & Boyden / Institut Picower).

Ce rythme de 40 Hz se situe dans la bande gamma du cerveau, une plage rapide d’activité électrique (environ 30–100 Hz) associée à des fonctions mentales supérieures comme l’attention, la mémoire de travail et l’intégration sensorielle (Buzsáki, 2006 ; résumés du laboratoire Tsai, 2024–2025).

L’hypothèse est simple : fournir de manière répétée au cerveau un signal net à 40 Hz par les sens pourrait renforcer les schémas de communication internes importants pour la stabilité cérébrale à long terme (Iaccarino et al., 2016 ; Martorell et al., 2019).

Cette méthode est connue sous le nom de GENUS, Divertissement Gamma Utilisant des Stimuli Sensoriels (Tsai et al., 2016–2025).

Note : Rien dans cet article ne constitue une affirmation médicale. Il s’agit de soutenir la longévité cérébrale, de préserver l’organisation interne, la qualité de la communication et la résilience fonctionnelle au fil du temps.

Pourquoi 40 Hz ? La Fréquence que le Cerveau Écoute

Vous pouvez vous demander : pourquoi 40 Hz et pas 12 Hz ou 80 Hz ?

Biologie d’abord : Les rythmes gamma autour de 40 Hz sont étroitement liés à l’attention, à la mémoire de travail et à la coordination entre les régions cérébrales. Ces rythmes ont tendance à s’affaiblir dans les cerveaux vieillissants soumis au stress (Fries, 2015 ; Martorell et al., 2019 ; laboratoire Tsai, 2025).

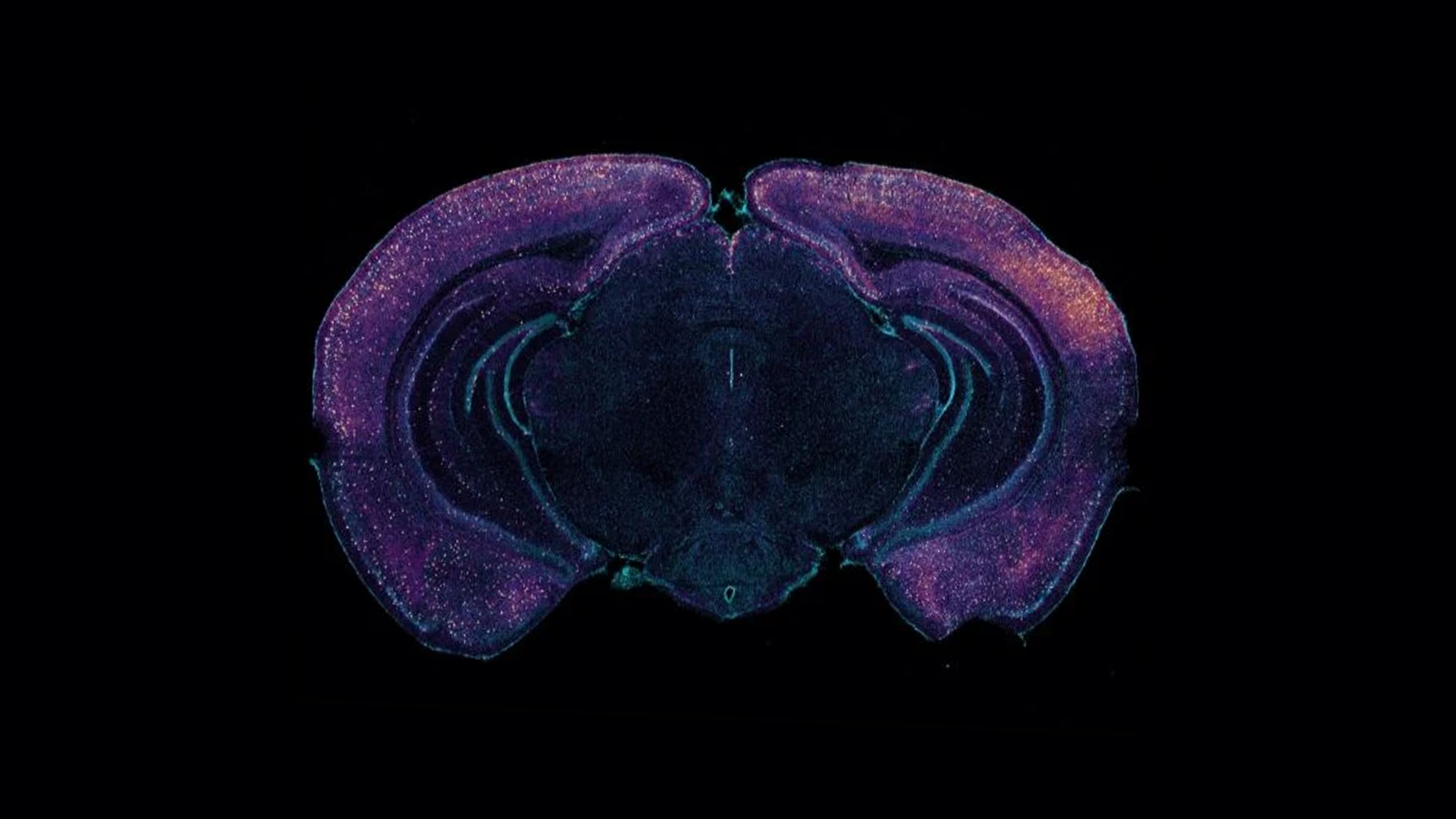

Praticité ensuite : Quarante hertz est une fréquence que le cerveau peut réellement « suivre ». Dans des études au MIT, présenter aux souris une lumière clignotant 40 fois par seconde a provoqué la synchronisation des neurones du cortex visuel à cette même fréquence (Iaccarino et al., 2016).

Des études ultérieures ont étendu cela au son : des impulsions auditives simples à 40 Hz pendant une heure par jour sur une semaine ont stimulé l’activité gamma dans le cortex auditif et l’hippocampe, améliorant la mémoire et réduisant l’accumulation de protéines liée au stress neurodégénératif (Martorell et al., 2019).

En bref : 40 Hz est biologiquement significatif et techniquement synchronisable, ce qui en fait une fréquence idéale pour la stimulation sensorielle du cerveau.

Méthodes de Synchronisation Sensorielle à 40 Hz

1. Synchronisation Visuelle (Lumière)

Les premières études utilisaient un clignotement lumineux. Dans des modèles de souris présentant un déclin cognitif lié à l’âge, la lumière à 40 Hz a provoqué la synchronisation des neurones du cortex visuel et modifié des marqueurs biologiques liés à l’entretien cérébral à long terme (Iaccarino et al., 2016).

2. Synchronisation Auditive (Son)

Des impulsions auditives répétées à 40 Hz — ni musique, ni hypnose — ont induit des oscillations gamma dans le cortex auditif et l’hippocampe. Sept jours de séances d’une heure ont amélioré la mémoire spatiale et de reconnaissance et réduit l’accumulation de protéines liée au stress (Martorell et al., 2019).

3. Synchronisation Audiovisuelle (Lumière + Son)

La combinaison de lumière et de son à 40 Hz a synchronisé l’activité sur des réseaux plus larges, y compris les zones préfrontales (planification, prise de décision) et les circuits hippocampiques (intégration de la mémoire) (Adaikkan et al., 2019 ; Martorell et al., 2019).

Des séances quotidiennes de stimulation synchronisée à 40 Hz ont temporairement renforcé la communication coordonnée entre les sous-régions hippocampiques CA3–CA1, essentielles à la formation et à la stabilisation des souvenirs (Paulson et al., 2025).

4. Tactile / Vibration

Des études animales préliminaires suggèrent que la vibration rythmée à 40 Hz peut induire une activité de type gamma, préserver les connexions motrices et réduire le stress inflammatoire, étendant l’effet gamma au-delà de la vue et de l’ouïe (Rodrigues-Amorim et al., 2024).

Conclusion : La lumière, le son et le toucher forment une méthode multisensorielle pour offrir au cerveau un rythme qu’il utilise déjà lors de la clarté et de l’intégration.

Comment la Stimulation à 40 Hz Soutient la Longévité Cérébrale

La « longévité cérébrale » signifie protéger la structure, préserver la communication et maintenir l’indépendance fonctionnelle au fil du temps.

1. Renforcer l’Entretien Cérébral et l’Élimination des Déchets

Le système glymphatique du cerveau élimine les déchets métaboliques via le liquide cérébrospinal (LCS). Chez la souris, la stimulation multisensorielle à 40 Hz a augmenté l’entrée de LCS et la sortie du liquide interstitiel — améliorant ainsi l’élimination des déchets (Murdock et al., 2024).

Mécanisme : la stimulation à 40 Hz active des interneurones spécifiques, influençant la pulsation vasculaire et les canaux aqueux comme l’aquaporine-4 pour pomper efficacement les fluides (Murdock et al., 2024).

2. Activation des Microglies pour le Soutien Immunitaire

Les microglies, gardiennes du cerveau, peuvent être incitées à un état plus actif de nettoyage des débris grâce à la stimulation à 40 Hz, réduisant l’accumulation de protéines et le stress inflammatoire (Iaccarino et al., 2016 ; Martorell et al., 2019).

3. Préserver les Connexions Cérébrales et l’Intégrité du Signal

La stimulation quotidienne à 40 Hz préserve les synapses, réduit la perte de neurones et maintient la communication entre les réseaux de mémoire et de fonctions exécutives (Adaikkan et al., 2019 ; Martorell et al., 2019 ; Paulson et al., 2025).

Elle protège aussi la substance blanche, favorise la production de nouvelles cellules myélinisantes et réduit les dommages inflammatoires (Rodrigues-Amorim et al., 2024).

Résumé : Maintenir les connexions, maintenir le signal : l’essence même de la longévité cérébrale.

De la Recherche en Laboratoire à l’Usage Quotidien

Les scientifiques du MIT Li-Huei Tsai et Ed Boyden ont cofondé Cognito Therapeutics pour intégrer la stimulation sensorielle à 40 Hz dans la vie quotidienne.

Le système portable de Cognito délivre une lumière synchronisée à 40 Hz via des lunettes ou visières, et un son à 40 Hz via des écouteurs, traduisant la recherche GENUS en stimulation cérébrale à domicile (Cognito Therapeutics ; WIRED, 2024–2025).

Définir la Longévité Cérébrale en Termes Pratiques

La longévité cérébrale ici signifie :

- Préserver les voies de communication dans le cerveau (Rodrigues-Amorim et al., 2024)

- Soutenir l’entretien et l’élimination des déchets (Murdock et al., 2024)

- Exercer les schémas d’activité coordonnée dans les réseaux de mémoire, d’attention et de planification (Martorell et al., 2019 ; Paulson et al., 2025)

Au lieu de forcer le cerveau avec des substances chimiques, la stimulation sensorielle à 40 Hz invite le cerveau à renforcer ses propres rythmes jour après jour.

Ce n’est pas un remède. Ce n’est pas un arrêt du vieillissement. C’est simplement une méthode pour aider le cerveau à défendre son organisation interne.

État Actuel de la Recherche sur la Stimulation Cérébrale à 40 Hz

- Le cerveau est rythmique et peut répondre à des rythmes externes de manière non invasive.

- La lumière, le son et possiblement le toucher à 40 Hz semblent être un « dialecte » que le cerveau écoute dans plusieurs régions (Iaccarino et al., 2016 ; Martorell et al., 2019 ; Tsai & Boyden en cours).

- De grands essais humains sont en cours pour tester la durabilité de la stimulation quotidienne à 40 Hz (ClinicalTrials.gov NCT05637801 ; mises à jour de l’essai HOPE de Cognito Therapeutics, 2024–2025).

La stimulation sensorielle rythmée à 40 Hz, clignotements pour les yeux, impulsions pour les oreilles et vibrations pour le corps, est désormais l’une des frontières les plus surveillées dans la recherche non invasive sur la longévité cérébrale (revue du laboratoire Tsai, 2025 ; Rodrigues-Amorim et al., 2024).

Comment la technologie transforme la pleine conscience en 2025

Meilleures habitudes de biohacking du sommeil pour débutants